«Pomicino ha tante vite. Le vive tutte intensamente e con generosità. Oggi è il cronista e l’interprete di quella politica che lo vide nella prima Repubblica

«Pomicino ha tante vite. Le vive tutte intensamente e con generosità. Oggi è il cronista e l’interprete di quella politica che lo vide nella prima Repubblica

un protagonista indiscusso e discusso. Una sorta di “sopravvissuto di razza” come lo eranoper definizione i cavalli democristiani. […]

C’è, in questo libro, un Pomicino più privato, personale, che racconta la solitudine del dolore e i dubbi di un cattolico sugli angoscianti interrogativi del fine vita.

Sono capitoli di grande intensità ed emozione.»

Ferruccio de Bortoli

Un protagonista della prima repubblica, democristiano di lungo corso, ripercorre con sgomento e preoccupazione, ma anche con humour e intelligenza pungente, le vicende politiche ed economiche degli ultimi vent’anni, in Italia e all’estero. Senza negare errori e senza rinunciare alla doverosa autocritica, Pomicino deplora lo scadimento e il dilettantismo del legislatore e dei governi, a cominciare dai tecnici dell’economia che presidiano ininterrottamente il potente e unificato ministero dell’Economia e delle Finanze.

Un protagonista della prima repubblica, democristiano di lungo corso, ripercorre con sgomento e preoccupazione, ma anche con humour e intelligenza pungente, le vicende politiche ed economiche degli ultimi vent’anni, in Italia e all’estero. Senza negare errori e senza rinunciare alla doverosa autocritica, Pomicino deplora lo scadimento e il dilettantismo del legislatore e dei governi, a cominciare dai tecnici dell’economia che presidiano ininterrottamente il potente e unificato ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il debito pubblico, in genere descritto come un’eredità del passato, è in realtà triplicato dal 1991 e ha battuto ogni record nel giugno 2015 raggiungendo i 2200 miliardi di euro. Smantellata per via giudiziaria la prima repubblica, la politica ha rinunciato alle idee, ha annacquato e ridotto al silenzio le proprie culture di riferimento, e ha smembrato il sistema di partecipazioni e investimenti pubblici, svenduti alle multinazionali e ai fondi di investimento. Le famiglie industriali italiane riunite nei “salotti buoni” hanno assecondato la spoliazione delle imprese e dei grandi settori produttivi, traendo ottime plusvalenze dalle loro cessioni. Contemporaneamente è cresciuto il mostruoso capitalismo finanziario, un inarrestabile contagio internazionale che divora l’economia reale e prepara il disastro economico e sociale su scala planetaria, con impoverimento di massa, bassa crescita, ricchezza concentrata e disuguaglianze crescenti.

L’avvento di un antico democristiano come Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e di un post democristiano come lo scout Matteo Renzi al governo avrebbero potuto essere di ottimo auspicio per rilanciare il primato della politica nel nostro paese. Ma le speranze sono presto sfumate: l’Italia in cui viviamo si sta rivelando una Repubblica delle Giovani Marmotte. L’analisi sui comportamenti e le scelte di Renzi e dei post-democristiani è severa, la loro inadeguatezza sul piano istituzionale e internazionale è palese: proprio quando le culture politiche oggi largamente disperse sarebbero utilissime all’Italia e all’Occidente, per comprendere e affrontare i giganteschi squilibri economici, le migrazioni bibliche e i conflitti che infiammano il Medio Oriente e il continente africano.

Prefazione di Giuliano Ferrara

La politica nel cuore e il cuore nella politica. sempre con passione, dignità, coraggio. Anche quando a tradirti è proprio lui, il cuore. Ma la speranza continuamente rinnovata e continuamente delusa, nell’attesa di un impianto cardiaco, non intacca la vocazione all’impegno ed allo scontro. E nemmeno l’ironia.Dopo aver narrato personaggi, eventi e misfatti della Prima Repubblica in “Strettamente riservato”, dopo aver radiografato la realtà dei primi otto anni della Seconda in “Dietro le quinte”, Geronimo (pseudonimo di un politico della Prima Repubblica che ha ricoperto più volte la carica di ministro) torna a sedere in Parlamento e a parlare ai lettori con il terzo volume delle sue memorie.

La politica nel cuore e il cuore nella politica. sempre con passione, dignità, coraggio. Anche quando a tradirti è proprio lui, il cuore. Ma la speranza continuamente rinnovata e continuamente delusa, nell’attesa di un impianto cardiaco, non intacca la vocazione all’impegno ed allo scontro. E nemmeno l’ironia.Dopo aver narrato personaggi, eventi e misfatti della Prima Repubblica in “Strettamente riservato”, dopo aver radiografato la realtà dei primi otto anni della Seconda in “Dietro le quinte”, Geronimo (pseudonimo di un politico della Prima Repubblica che ha ricoperto più volte la carica di ministro) torna a sedere in Parlamento e a parlare ai lettori con il terzo volume delle sue memorie.

Il paese è molto cambiato, non per forza in meglio: è in vigore l’offensiva a tutto campo dell’antipolitica che ha trovato la parola chiave nel termine “la casta”.

Del resto, dice Geronimo, se un mal sottile sta divorando la politica, e questa non sa reagire, finisce per meritare i furibondi attacchi che le vengono portati. Contro la sfiducia dilagante, però, la salvezza del paese è sempre nella politica e nel suo rilancio. Il suggerimento è di mantenere alta la guardia contro l’intreccio finanza-informazione, “il nuovo grande potere che tenta di governare il paese senza averne la legittimità democratica”.

Sono tante le cose che Geronimo ha da raccontare: c’è la cronistoria della “Grande Bugia”, ovvero del maggioritario e dei suoi guasti democratici; dei tentativi di far rinascere la Democrazia cristiana; della crisi senza precedenti della sua Napoli. Poi ci sono i segreti e le meschinerie del “palazzo” e del mondo economico-finanziario, i potentati, le alleanze vecchie e nuove.

Estratto pagina 88: Non parlatemi di società civile (o di tecnici o di primarie)

Editore: CAIRO PUBLISHING (collana “Storie”)

Anno: 2008

Pagine: 237

_________________________________________________________________________________

L’atto secondo delle “memorie politiche” di “Geronimo” – pseudonimo di Paolo Cirino Pomicino – comincia con il racconto del 10 aprile 1994, giorno in cui si insedia il Parlamento uscito dalle nuove elezioni che segnano la fine ufficiale della Prima Repubblica. L’autore conduce il lettore in un viaggio “dietro le quinte” della Seconda Repubblica svelando retroscena sconosciuti sul presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sui colloqui avuti con Andreotti, sui conti pubblici dell’era del Centrosinistra.

L’atto secondo delle “memorie politiche” di “Geronimo” – pseudonimo di Paolo Cirino Pomicino – comincia con il racconto del 10 aprile 1994, giorno in cui si insedia il Parlamento uscito dalle nuove elezioni che segnano la fine ufficiale della Prima Repubblica. L’autore conduce il lettore in un viaggio “dietro le quinte” della Seconda Repubblica svelando retroscena sconosciuti sul presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sui colloqui avuti con Andreotti, sui conti pubblici dell’era del Centrosinistra.

Editore: MONDADORI (collana “Frecce”)

Anno: 2002

Pagine: 206

_________________________________________________________________________________

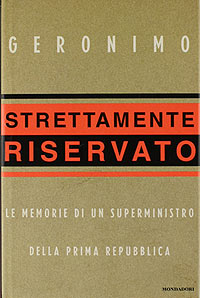

Una sorta di controstoria del potere in Italia ricostruita attraverso gli occhi di uno dei protagonisti. Una storia in cui si mescolano poteri forti e servizi segreti, giornalisti e magistrati, palazzi della politica e salotti buoni dell’economia. Una storia che riguarda e coinvolge non solo i protagonisti della vita pubblica di ieri, ma soprattutto quelli della vita pubblica di oggi. Di questa storia, Geronimo è stato di volta in volta spettatore, artefice e vittima. Ora apre gli archivi segreti e la racconta. Non si tratta di una ricostruzione “ufficiale” o di una cronaca processuale: è, invece, un pezzo di vita del nostro Paese attraverso gli occhi di chi ha visto tutto. O quasi.

Una sorta di controstoria del potere in Italia ricostruita attraverso gli occhi di uno dei protagonisti. Una storia in cui si mescolano poteri forti e servizi segreti, giornalisti e magistrati, palazzi della politica e salotti buoni dell’economia. Una storia che riguarda e coinvolge non solo i protagonisti della vita pubblica di ieri, ma soprattutto quelli della vita pubblica di oggi. Di questa storia, Geronimo è stato di volta in volta spettatore, artefice e vittima. Ora apre gli archivi segreti e la racconta. Non si tratta di una ricostruzione “ufficiale” o di una cronaca processuale: è, invece, un pezzo di vita del nostro Paese attraverso gli occhi di chi ha visto tutto. O quasi.

Editore: MONDADORI (collana “Frecce”)

Anno: 2000

Pagine: 267

Testo tratto dal libro 233-234 e successive

In prigione

Fui arrestato il 6 ottobre 1995, san Bruno abate, alle cinque del pomeriggio. A differenza di tanti altri non mi vennero a prendere di mattina presto e fecero bene, perché di mattina presto io non sono mai di buonumore. Un po’ me lo aspettavo, tanto che tenevo la valigetta pronta in auto da tempo. Come sempre succede in questi casi, però, al momento giusto dimenticai la valigetta nel bagagliaio: fui costretto a rimanere alcuni giorni sempre con lo stesso vestito, un gessato. Chissà perché quel giorno vestivo proprio con un gessato da cerimonia.

“ Mi faccia l’autografo e vada in cella”

Del mio imminente arresto si parlava molto a Napoli. Dal momento che tutti gli altri big (democristiani, socialisti e liberali) erano stati portati in carcere, erano cominciate a girare alcune gustose leggende metropolitane sulle ragioni della mia prolungata libertà. Si diceva che non mi avrebbero mai arrestato perché io conoscevo i segreti dei comunisti e dunque li controllavo, oppure si favoleggiava di un mio tesoro che mi avrebbe messo al riparo da ogni rischio.

Finalmente mi arrestarono. Mi portarono nell’ufficio della Dia e cominciai a parlare con il colonnello. Dopo dieci minuti, avevo preso così confidenza che stavo già seduto al suo posto. Non servì a nulla, naturalmente. Sbrigate le formalità, tentai di rintracciare per telefono qualcuno della mia famiglia ma come sempre non ci riuscii. Mi caricarono su un’auto e mi portarono a Poggioreale. Il carabiniere, prima di consegnarmi ai secondini, mi chiese un autografo. Fu con questo riconoscimento morale che entrai in carcere.

La mia colpa? Un prestito

Fui arrestato con l’accusa di estorsione. Avevano messo dentro Gianni Punzo, un mio amico imprenditore, persona cara e perbene con cui trascorrevo piacevoli serate e festeggiavo le più importanti ricorrenze dell’anno. Gli avevano imputato l’associazione camorristica: da due mesi lo tenevano in regime di carcere duro con effetti devastanti sul piano fisico e morale. Alla fine Punzo fu costretto a “confessare” che io gli avevo estorto 80 milioni.

Gli 80 milioni me li aveva dati davvero, ma non c’era stata nessuna estorsione. La verità è che in quei giorni stavo tentando una transazione con Montedison per il caso Enimont e tale era la mia ricchezza accumulata che avevo dovuto chiedere a quattro amici di prestarmi i soldi necessari a chiudere la partita. Fra l’altro, la transazione, poi non si fece e quindi, venti giorni dopo, avevo restituito tutto. Comunque, il denaro mi era stato prestato liberamente, senza nessuna minaccia o costrizione. Lo confermò Emo Danesi, che era presente all’incontro tra me e Punzo e che ascoltò le parole con cui l’imprenditore aveva accolto la mia richiesta: “E’ un amico, bisogna dargli una mano”.

Ai magistrati tutto ciò non interessava e, dunque, mi spedirono a Poggioreale. Il magistrato Rosario Cantelmo – quello che mandò ad arrestare Vito Gamberale prima ancora che il gip dell’epoca avesse firmato l’ordine di cattura – riteneva necessaria la custodia cautelare (in relazione a questo reato) perché mi considerava ancora “socialmente pericoloso”. La mia pericolosità derivava dal fatto che avevo ricevuto nel mio studio alcuni grand commis di Stato, come Ettore Bernabei, Franco Nobili, Lorenzo Necci. Alcuni, in verità, li avevo ricevuti davvero, altri invece andavano in altri uffici che stavano nel mio palazzo, ma non importa: tanto bastò ai pubblici ministeri per stabilire che ancora potente, benché neanche più deputato, e che dunque dovevo finire in cella. Arrivarono a chiedere di poter spiare le conversazioni tra me e le mie figlie durante le visite in carcere. Il Tribunale dei ministri in un sussulto di buon senso, almeno a questo si oppose.

“Regalerò al Tribunale la mia salma impacchettata”

Arrivai in cella di sera. C’erano altre due persone, ma una fu liberata dopo pochi minuti. I detenuti dissero che era un buon segno. La mattina dopo rimanemmo soltanto in due, io e Peppino, mio compagno per diciassette giorni di carcere. Investigatore privato con moglie insegnante, figlia laureata, genitori benestanti, anche Peppino era finito dentro per estorsione: lo accusavano di aver minacciato un commerciante per farsi consegnare 5 milioni. Mi feci raccontare la sua storia e mi resi conto che bisognava subito trovargli un avvocato. Così lo convinsi ad affidarsi al mio, Vittorio Lemmo, uno dei più autorevoli di Napoli. Peppino uscirà dal carcere pochi giorni dopo di me.

Avevo, intanto, stabilito la mia strategia . L’avvocato Botti voleva che facessi ricorso al Tribunale del riesame contro l’ordine di arresto, palesemente assurdo. Io non ero d’accordo, però. “ Questo è un arresto politico” sostenevo “La risposta dunque non può essere legale: dev’essere politica. Devo lasciare chi mi ha arrestato solo con la sua responsabilità. Devo diventare un problema per loro. “ Vittorio Lemmo, Renato Sassano e Vittorio Botti, i miei legali, convennero immediatamente. Non avevo più molte carte, per la verità, da giocare. E allora decisi di giocare l’ultima a disposizione: la mia vita. Cominciai lo sciopero della fame.

Al termine del mio primo interrogatorio davanti al Tribunale dei ministri, avvenuto nel carcere di Poggioreale diciotto ore dopo il mio arresto, uno dei pubblici ministeri, Francesco Greco (omonimo del pm di Milano), mi disse: “Onorevole, ma lei non chiede gli arresti domiciliari per motivi di salute?” Lo guardai con occhi pieni di ira e gli risposi: “Non si permetta più di dirlo. La salute è mia e non è un bene disponibile. E poi, come mai i motivi di salute non c’erano ieri sera quando mi avete arrestato? Io devo fare un regalo a voi e al Tribunale dei ministri. Consegnerò nelle vostre mani la mia salma impacchettata. Ma lentamente, giorno dopo giorno”.

Lo sciopero era ferreo: acqua, caffè e, una volta ogni due giorni, succo di mele. Nient’altro. Non toccai nemmeno una briciola di pane perché sapevo che mi controllavano, ma anche perché in questi casi si resiste soltanto se la decisione è radicale e non viene infranta mai. Basta un piccolo cedimento per crollare completamente. Il caffè me lo preparava Peppino, perché io non sono stato mai capace di farlo. Anche il succo, quando ci portavano le mele, lo faceva il mio compagno di cella. L’unico lusso che mi concessi fu l’acqua Ferrarelle, che mi piace da impazzire. In carcere, ovviamente, non era disponibile, ma io feci una relazione con la quale spiegai che la sua composizione salina era indispensabile per la mia sopravvivenza. Me ne arrivò una cassa.

In diciassette giorni persi sedici chili. Di notte sognavo pizze e polpette, che sono i miei piatti preferiti. E quando Peppino cucinava per sé mi mettevo sul letto sotto le coperte per non sentire l’ottimo odore che arrivava dalla cucina, un fornellino posto nello stesso locale del lavabo e del water. Rifiutavo ogni controllo medico e accettavo solo che mi pesassero a dimostrazione della mia perseveranza. All’inizio si occupava di me il medico del mio padiglione, Giovanni Palladino, che era un mio amico dai tempi dell’Ordine, e al quale consentivo anche di misurarmi la pressione. Poi pensarono che ci fosse una qualche pastetta tra noi e allora il direttore sanitario volle occuparsi di me in prima persona. Per tutta risposta, smisi di farmi misurare la pressione. Mi proposero di trasferirmi nel reparto medico: rifiutai. Mi lasciarono intendere che mi avrebbero concesso gli arresti domiciliari per ragioni di salute: li dissuasi dal farlo. Ogni mattina ripetevo alle guardie che mi sollecitavano a mangiare quello che avevo già detto al pm Greco: “Devo consegnare un regalo al Tribunale: la mia salma impacchettata”.

Dopo diciassette giorni mi concessero gli arresti domiciliari. La notizia mi arrivò verso le 19,00 e la scena fu a suo modo divertente. “Il Tribunale dei ministri la manda a casa” mi dissero “E quando mai?” risposi. “Io resto qui”. Il capo guardia, stupito, si precipitò a chiamare il direttore che iniziò con fare arrogante: “Vabbé. Se non vuole andare via, resti pure qui, purché mi firmi la dichiarazione”. “Firmo tutto quello che c’è da firmare”. Mentre mi apprestavo a farlo, il direttore mi fermò e contrariato disse: “Lei non può firmare nulla”. “Ma come?” “Ho l’ordine di farla portare a casa”.

Allora posai la penna e con grande calma incominciai a spiegare: ”Caro direttore, se non conosco i motivi della decisione, non vado a casa. Se, infatti, i motivi che hanno spinto il Tribunale dei ministri a mandarmi a casa, sono quelli di salute, io mi barrico in cella”.

Il direttore, con grande pazienza, andò a chiamare il presidente del Tribunale dei ministri. Tornò dopo pochi minuti e mi riferì: “Lei va a casa perché si sono attenuati gli indizi di colpevolezza. Contento adesso?”. “Io sono stato ministro della Repubblica” risposi “e ho il dovere di credere a un funzionario pubblico. Ma domani leggerò il dispositivo e, se per caso mi ha detto una bugia, io torno subito a Poggioreale. ”E lui sconsolato: “Onorè, se proprio dovete tornare, fatelo dopodomani perché domani mattina non ci sono…”.

Uscii dal carcere dopo aver abbracciato Peppino ed essermi fatto promettere dal direttore che il mio amico sarebbe tornato nella cella in cui era prima che lo chiamassero a farmi compagnia.

Valium e buste chiuse

Ogni mattina alle 8 a Poggioreale c’è la “conta”: bisogna farsi trovare davanti alla porta della cella per una specie di contrappello. Una delle tante norme assurde del regolamento, che fra l’altro ho cercato di leggere, ma invano: ho scoperto, infatti, che in carcere non esiste un regolamento scritto sui diritti e sui doveri dei detenuti.

Io, comunque, alle 8 non mi alzavo. Rimanevo coricato sulla branda e alla guardia che chiedeva se fossimo sempre in due rispondevo con un sorriso: ”No, siamo diventati tre”. Alle 9 facevamo la passeggiata, io e Peppino da soli, per ragioni di sicurezza. Poi veniva a trovarmi l’assistente sociale che per una beffa del destino era pure maschio. Tra visite e avvocati arrivavano le 14,00. Quindi mi mettevo a scrivere gli articoli che poi uscivano sul “ Giornale” e sul “Tempo” con gli pseudonimi di Geronimo e di Yanez. Mi ricordo che in quei giorni, proprio in seguito a un articolo pubblicato dal “Giornale” a proposito delle privatizzazioni, Franco Debenedetti polemizzò con Geronimo. Fu un gesto gentile da parte sua, che, in quel modo mi riconosceva ancora come interlocutore credibile e autorevole anche se stavo in una cella. Qualche tempo dopo, quando lo incontrai, lo ringraziai. E lui mi rispose: ”Sono contento che lei abbia capito qual era il vero senso della mia polemica”.

Una delle guardie, il giorno dopo l’arresto, mi chiese se volevo scrivere sul giornalino di Poggioreale. Lo feci subito, e presentai anche richiesta per andare a lavorare nella redazione. L’articolo fu pubblicato, il permesso di lavorare in redazione non mi fu concesso.

Scrivevo anche, in quei giorni, le mie ultime volontà, cioè le mie memorie. Il fatto creò un po’ di panico tra i dirigenti del carcere, perché, ovviamente, io pretendevo che queste lettere arrivassero in busta chiusa al notaio, senza essere lette da nessuno. “Se qualcuno le apre commette reato” minacciavo. La vice direttrice, una donna gradevole e decisamente piacente (compensava la presenza di un assistente sociale maschio), era angosciata da questa richiesta che non sembrava contemplata da nessun regolamento carcerario. Alla fine mi permisero di consegnare le lettere ai miei avvocati. Sono state la base su cui ho cominciato a scrivere questo libro.

Alle 17 veniva consegnata e ritirata la posta. A quel punto la giornata era finita e veniva chiusa la porta della cella (anche questo non l’ho mai capito: perché queste porte devono essere chiuse? Oltretutto, io e Peppino eravamo soli nel nostro braccio. Eppure ci veniva vietato di fare due passi in corridoio). “Organizziamoci la serata” dicevo allora a Peppino. Non c’era molto da fare, per la verità: avevamo solo una vecchia Tv in bianco e nero, non si sintonizzavano nemmeno tutti i canali e bastava toccarla per prendersi la scossa. Alle 23,30 bisognava spegnerla. Passavano a darci il Valium. In quasi tutte le carceri viene dato il Valium ai detenuti. La mia dose era di 25 gocce, così dormivo come un sasso fino alla mattina, quando venivo svegliato dal solito urlo: “Conta”. E cominciava così un’altra giornata uguale a quella precedente.

Una sera dopo aver visto il telegiornale, Peppino ed io diventammo improvvisamente malinconici. Per scacciare subito quel velo di tristezza gli proposi : ”Perché non cantiamo?”. Peppino cantava in un coro della sua cittadina e aveva una bella voce, mentre io mi arrangio come ogni napoletano che si rispetti. Attaccammo subito un repertorio di vecchie canzoni della nostra terra e lentamente la tristezza ci abbandonò. A un tratto però il repertorio napoletano s’interruppe e intonammo Lili Marlène: non riuscimmo a finirla, perché ci prese un groppo alla gola e cominciammo a piangere. Che stranezza è il carcere: i tedeschi, là dentro, finirono per commuoverci più dei napoletani.

E i detenuti mi chiedevano raccomandazioni

Quando mia figlia Ilaria mi venne a trovare in carcere, insieme con Claudia, disse a chi mi prendeva in consegna: “Mi raccomando, fatelo ridere”. In effetti, mi trattarono bene. Da parte mia, peraltro, non ebbi alcuna arroganza. Anzi, scherzavo, ridevo e parlavo a lungo con le guardie che a turno si affacciavano alla mia cella. I rapporti, dunque, furono ottimi, tanto che quando sono uscito, ho organizzato una cena con le guardie: ne sono venute cinque o sei, praticamente tutte quelle del mio braccio. Siamo stati da Rosiello a Marechiaro a mangiare e a bere fino a notte fonda. C’era anche Ilaria. Mi dispiaceva soltanto per Peppino, che non poteva essere con noi: era rimasto, infatti, in cella, ma solo per qualche settimana. Poi fu scarcerato pure lui.

Anche i rapporti con gli altri carcerati per quel poco che ci potevamo vedere, erano buoni. Quando si sparse la notizia del mio sciopero della fame, quelli che incontravo nei corridoi mi sussurravano: “Resistete, onoré”. Due mi chiesero anche una raccomandazione: uno voleva che aiutassi il figlio che stava nel carcere di Secondigliano; l’altro il detenuto che faceva le pulizie, mi chiese di intercedere con i giudici. “Non sono la persona più indicata, in questo momento” gli risposi.

Le lettere dal carcere (a Mieli e a De Mita)

In carcere ricevevo molte lettere. Alcune le ho distrutte, perché mia moglie non ne venisse a conoscenza, altre le conservo ancora. Tra le tante che ho scritto, invece, due meritano forse di essere ricordate: una (inedita) diretta a Ciriaco De Mita e l’altra indirizzata al direttore del “Corriere della Sera”, Paolo Mieli.

Con quest’ultima l’opinione pubblica venne a conoscenza del mio sciopero della fame. Cominciava così: “Caro direttore, non ti disturbo per una solita difesa di chi viene rinchiuso in carcere”. E concludevo: “Non devi pubblicare questa mia lettera se non quando tutto sarà finito. Ho iniziato il quarto giorno di digiuno assoluto e sono cominciate le extrasistoli. Non voglio, però, che questo si sappia. Voglio solo il tuo impegno perché dopo, e solo dopo, tu faccia un’inchiesta vera. Il silenzio ora e l’inchiesta dopo.

“Ecco l’impegno che ti chiedo, confermandoti ancora una volta, come ho già fatto nella nostra colazione alla trattoria Solferino, che non ho mai imposto nulla a nessuno e che non ho mai utilizzato la mia posizione per arricchirmi”. Siccome chiedevo che non venisse pubblicata, naturalmente la lettera fu pubblicata. Per i giornalisti credo che sia un istinto: se vuoi essere sicuro che scrivano qualcosa, devi dirgli che è un segreto. Sabato 14 ottobre 1995, richiamo in prima pagina. C’era anche una foto, presa dall’alto, con una persona con il camice bianco che aveva la mia stessa testa calva. Secondo la didascalia ero io nel carcere di Poggioreale. Ma quello, in realtà, non ero io: non ho mai messo il camice bianco. Sono entrato in cella in gessato e dopo 3 o 4 giorni, quando finalmente mi giunse il pacco, potei indossare i miei vestiti, un pantalone di velluto e un pullover, tutti di colore blu.

La lettera a De Mita, invece, non è mai stata pubblicata. Diceva così: “Caro Ciriaco, leggo la tua iniziativa sul ventennale di “Repubblica” e, te lo dico con grande sincerità, continui a deludermi. Anche se avevo combattuto le tue idee, ti consideravo un leader di livello capace in ogni momento, non solo di difendere la storia di un partito che hai guidato per sette anni, ma anche di denunciare la faziosità di tanti avversari del cattolicesimo democratico. E invece, da anni, ti vedo acquattato, incline a tutelare le possibili piccole convenienze del futuro, piuttosto che rivendicare un passato politico fatto anche di errori, ma ricco di grandi intuizioni e di grande coraggio civile. Chi parla più del tuo amico Ruffilli o del mio amico Amato morti solo perché un filone impazzito della sinistra italiana riteneva la Dc l’unico ostacolo per rovesciare lo Stato capitalista? Pensavano di metterci paura, se ricordi bene. Avemmo anche paura, ma resistemmo tutti e portammo l’Italia fuori dalla spirale terrorismo – inflazione – disoccupazione. Oggi siamo indicati come il partito di mafiosi, camorristi e ladri. O, per meglio dire, tutti tranne la sinistra del partito.

“Pensi davvero che le piccole convenienze dell’oggi potranno domani non essere tacciate per quel che sono? Bada bene che la mia attuale condizione non mi influenza minimamente. Il mio è un giudizio da tempo maturato e da tempo comunicato anche ad alcuni comuni amici. E solo Franco Marini ha avuto il coraggio di dire che tutti avevano, lui compreso, gli scheletri nell’armadio. Ma di quali scheletri parliamo? Del fatto che tanti amici davano a tutti noi i contributi per fare le campagne nelle varie scadenze elettorali? Chi ha chiesto contributi in nome della politica e li ha utilizzati per la politica non ha da vergognarsi di nulla. Io non mi vergogno. Senza quei contributi né io né i miei amici avremmo potuto fare le campagne elettorali. Ma chi ne poteva fare a meno? Tu, Martinazzoli, Mattarella, Bindi, i comunisti di D’Alema e Cossutta? Ricordi le cene a casa mia, quando a te, Martinazzoli, Gava e Forlani spiegai il disegno politico che avevamo di fronte, teso a modificare l’asse politico sul quale il paese era stato governato? Alcuni furono inetti, uno era un traditore della storia della DC, un altro furbo come al solito e tu non trovasti il coraggio necessario per un’iniziativa all’altezza della situazione. E oggi, davanti a una politica serva del grande potere finanziario, riscopri le piccole convenienze, sperando di farti riaccettare da quanti non mancarono di offendere tua moglie e tua figlia in un editoriale che non dimentico e che la dice lunga sull’attitudine di quel direttore di mescolare pubblico e privato.

“Povero Ciriaco, forse ritornerai a Montecitorio perché i tuoi di Nusco ti vogliono bene e perché hai sempre amato la tua terra. Ma quanto spreco. La tua intelligenza bloccata dalla mancanza di coraggio si perde e si annebbia in analisi fumose e senza conseguenze. Ho voluto dirti quel che penso perché non so se uscirò vivo da quest’esperienza. Vedi, io sono sicuro, sereno e determinato a difendere la mia storia e, per quel che mi compete, quella del mio partito. Dimostrerò a chi ci ha calunniato e irriso di quale pasta sono fatti i democristiani. Quelli, cioè, che hanno speso la vita per quella politica per cui io, tu e tanti altri amici, ci siamo battuti. Voglia Iddio darmi il coraggio fino alla fine e a te, che puoi ancora parlare, dia la forza di riprendere un cammino che hai interrotto per una piccola, piccolissima convenienza. Fà ciò che devi fare e fallo presto”. Attendo ancora una risposta. Perquisirono anche il mio studio. Essendo io un grande disordinato almeno da un certo punto di vista fu una fortuna: infatti carabinieri, finanziari e poliziotti misero in ordine e catalogarono le mie carte. Così ancora anni dopo, quando avevo bisogno di un certo fascicolo, chiamavo loro: “Scusi, brigadiere, può dirmi sul vostro dischetto dove si trova il tal documento?”. Gentilmente, mi hanno sempre aiutato. Avevano sott’occhio tutti i miei papiri, assai meglio di me. Sembra che non siano riusciti a vedere solo alcune cose: per esempio, degli appunti in cui si parlava dettagliatamente dei contributi di Franco Ambrosio che finivano al Pci con la benedizione di Antonio Bassolino. Quelli la Dia non li trovò mai.O per meglio dire: li trovarono e li fecero leggere al presidente del Tribunale dei ministri, Marco Occhiofino, che, naturalmente, mi fece restituire tutto. Era una notizia di reato, ma non nella direzione giusta. Andava dimenticata.